セーラー服はいつエロの舞台に登場したか

私はセーラー服が大好きだ。当たり前だが、女子目線の可愛いという理由からではない。清楚さとスケベさが同居しているからである。そう思っているのはおそらく私だけではないはずだ。セーラー服と聞くと、条件反射的にヒワイな気持ちになる男性方も多いのではないだろうか。

調べてみると、セーラー服が女子の制服として取り入れられたのは大正時代とのこと。ということはそれ以前にはなかったわけで、無いものに性的興奮を覚えようがない。

つまり、セーラー服が女子の制服として浸透していくにつれ、若い娘さんのアイテムとして定着。

男性たちの脳内に、「セーラー服=若い娘」というイメージが時間をかけて培われてきたと思われる。いつの時代でも、男たちは若い娘をスケベな目で見てしまいがちのため、ひいてはセーラー服がヒワイということになったのだろう。

男たちがヒワイに思うということは、エロ界隈で需要があるということだ。そしてセーラー服はいつしか、若い娘を表現するアイテムとしてエロ界隈に浸透していくようになる。

皆が大好きなセーラー服をさらに深く知るため、今回は、セーラー服がエロ舞台でどのような扱いがなされてきたか、言い方を変えるとどんな歴史を経てきたかを簡単に解説していきたい。

雑誌メディアに関しては、おそらく1970年代前半のあたりからセーラー服が登場していた。

たとえば、それ以前、ストリップ劇場や各種風俗店で、セーラー服を着たお姉さん方がいたかもしれないが、記録に残っていないのと、あくまで局所的な動きであり、たくさんの男性をターゲットにしたものではない。

大きな動きを知るには、マスをターゲットにした雑誌メディアがいいのではないかということで、今回は、雑誌メディアを中心に語っていきたい。

その当時の雑誌メディアは、活字が中心。というのもカラー印刷が高価で紙の質が良くなかったためだ。

1960年代に「平凡パンチ」や「週刊プレイボーイ」は創刊されていたが、創刊当初は全盛期のような軟らかい内容ではなく、政治経済の記事も多く掲載されていた。「平凡パンチ」は現在刊行されていないが、「週プレ」は現在思い浮かべるイメージとはほど遠い。

また、女性の裸は外国人のヌードが中心で、日本人女性のヌードに力が入れられるようになるのは1970年代に入ってからのこと。

つまり、エロを写真で楽しむ時代が始まるのは1970年代以降だった。

雑倫ポルノとセーラー服

ところで、「平凡パンチ」創刊の1年前、1963年に「出版倫理協議会」なるものが発足している。これは出版業界の自主規制団体。当時、巷にわいせつな出版物があふれており、都道府県レベルで規制すべきという動きが強まっていた。それに対し、出版物への規制を嫌った業界が設立した団体が出版倫理協議会だった。

また、「平凡パンチ」創刊の同じ年、1964年に「雑誌倫理研究会」(略称「雑倫」)なるものも発足している。

「雑誌倫理研究会」はエロ系の出版社が中心になって発足されており、「出版倫理協議会」のエロ版という位置づけだろう。それらが発足された理由は、簡単にいうと「出版物は自分たちできちんと自主規制するから外部からとやかく言わないでね」ということだ。

ちなみに、当時氾濫していたわいせつ出版物とは何かというと、いわゆる「実話誌」。1960年代、大手出版社が次々と週刊誌を創刊するなか、エロ系出版社が大手の動きを受けて創刊したのが、週刊誌と同じ体裁でエロ要素多めな出版物、つまり後に実話誌と呼ばれる雑誌だった。

「雑倫」には複数のエロ系出版社が参加しており、自主規制の内容は文書で具体的に細かく指定されていた。

たとえば、「表紙ではネグリジェ姿、ヌード・乳首、卑猥なポーズ等の禁止」や、「教育者、宗教家、警察関係者のスキャンダルは取り扱わない」などだ。

そのなかのひとつに、モデルが成人であってもセーラー服はダメという、セーラー服に対する規制もあった。また、男女の全裸のカラミもダメでパンツをはくべしという規制もあったという。

セーラー服に関する自主規制があるということは、セーラー服を着たモデルに対する一定数の需要があったことにほかならない。

ちなみに「雑誌倫理研究会」に参加しているエロ系出版社の発行するエロ本は、「雑倫ポルノ」と呼ばれており、「雑倫ポルノ」ではセーラー服を扱うことは自主規制の対象となっていた。

しかし需要はある。行き場を失ったセーラー服の需要をすくいあげたのは自販機本だった。

セーラー服だけでなく、雑倫ポルノではできない、ありとあらゆる企画が自販機本でおこなわれることになる。山口百恵のゴミをあさり、誌面で公開した、かの有名な「Jam」(エルシー企画)もそんななかから生まれたといえるだろう。

また、1970年代後半、ビニ本が注目を浴び始めると、自販機本の発行元がビニ本を制作する動きもあり、ビニ本でもセーラー服を扱った作品が多く見られるようになってくる。

新興出版社がセーラー服モデルを起用

1980年代に入ると、自販機本やビニ本を含めた雑誌メディアの状況が徐々に変化してくる。

ちなみに、1978年、ビニ本の摘発件数は2件、翌1979年は30件、最初のビニ本ブームとされる1980年には70件と急上昇している。そして1981年の暮れには裏本がブームとなった。

また、1978年、1979年あたりは過激化するビニ本に対抗し、ビニ本よりも安価な自販機本が売上を復活させていたという。

ビニ本が摘発された理由はセーラー服ではなくて、陰毛やマ〇コがほぼ見えていることがいちばんの理由だったわけだが、アダルト雑誌は、自販機本やビニ本が最前線で競い合っていたということだ。

自主規制で縛られていた雑倫ポルノ側は、自由で過激なエロ表現ができる自販機本やビニ本を羨ましく思っていたに違いない。

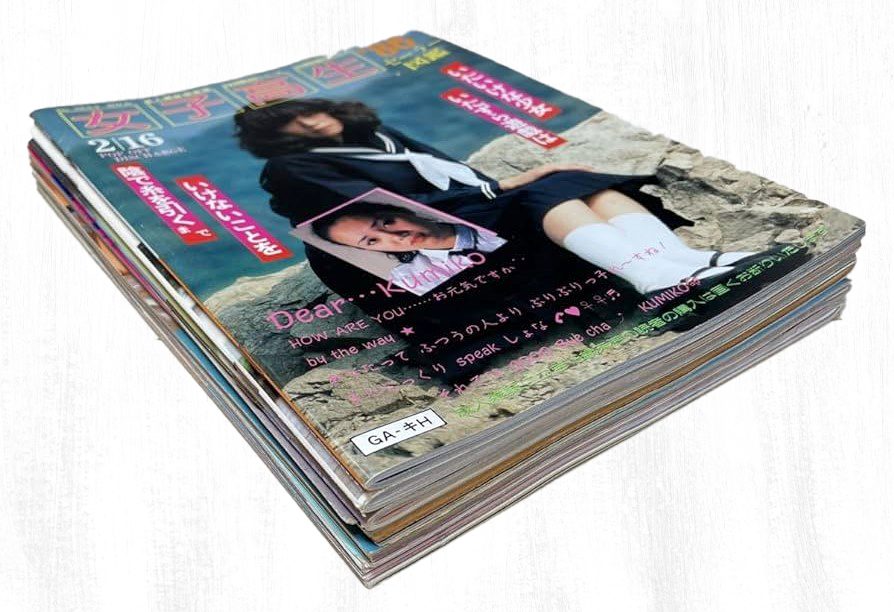

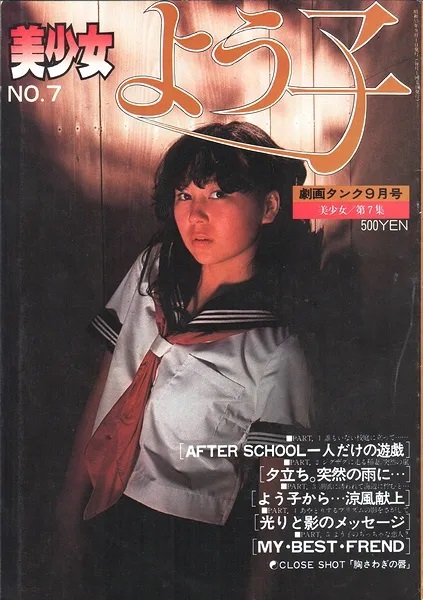

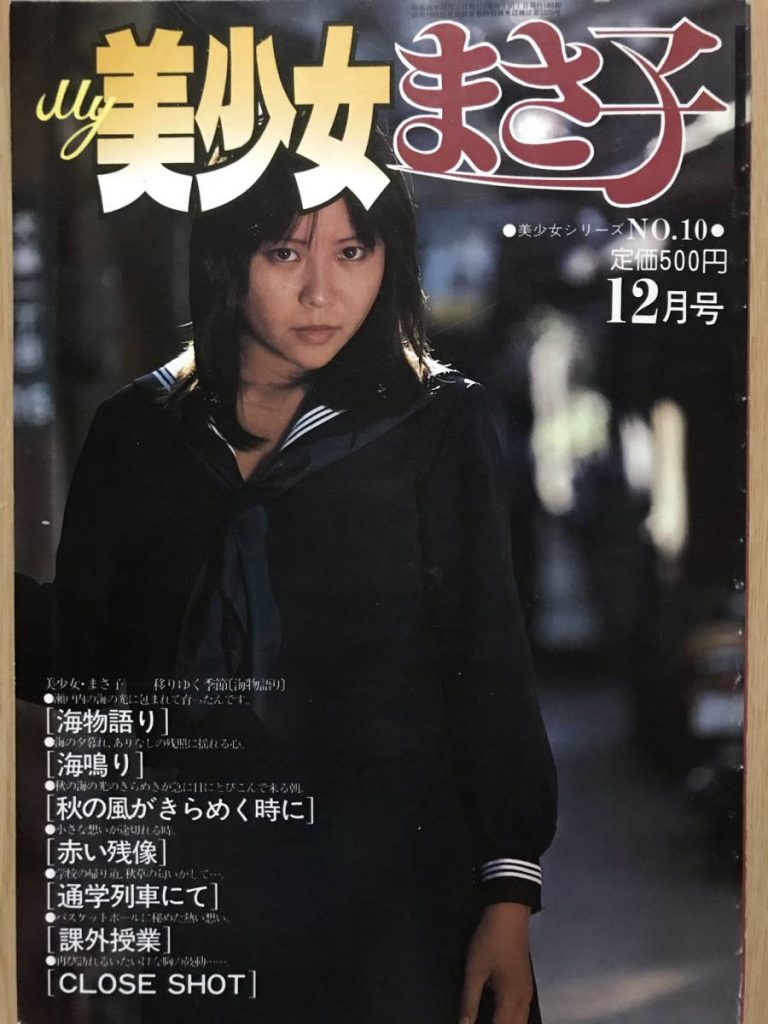

一方、そのころ雑倫ポルノにそもそも参加していない出版社も多く、そんななか、1972年創業の新興出版社であるサン出版が、セーラー服を着たモデルを表紙に使ったエロ本を発行する。

自販機本についてくわしい「ポルノ雑誌の昭和史」(川本耕次・著 ちくま新書 2011年)によると、「自販機本やビニ本が売れているという噂を聞きつけて、新興出版社で雑倫なんか知ったこっちゃないというサン出版が強引に出版、取次に認めさせてしまったという感じにも見える」と書かれている。

かくして、雑倫は有名無実化し、同時にこのころからいわゆる取次系のアダルト雑誌にセーラー服を着たモデルが登場するようになってくる。

ちなみに、サン出版がセーラー服モデルを表紙に使った雑誌だが、「美少女ゆう子」「美少女くみ子」といった、「美少女~~」というシリーズで、5号目まではブレザー、6号目からセーラー服になったという。

様子を見ながら業界のタブーに挑戦していった感じとのこと。また、登場する美少女は当時、ビニ本や自販機本でトップだったモデルたちだったようだ。(「ポルノ雑誌の昭和史」)。

セーラー服信仰は昭和とともに消滅したか

当時、自販機本の最大手はアリス出版という版元で、そこの下請けに、LANDという編集プロダクションがあった。

ここは後に独立して版元になるが、そのLANDを立ち上げた人物が独立して創業したアダルトビデオメーカーがKUKIだ。

KUKIは当初、ビニ本の版元だったが、1980年代半ばにアダルトビデオに進出している。たとえば、宇宙企画の前身が神田草艶書林、またVIPエンタープライズの前身が群雄社という具合に、アダルトビデオに進出したビニ本版元はいくつもあった。

アダルトビデオを語るとき、前史として自販機本やビニ本を語る必要があるのはそのためだ。

さて、雑倫の自主規制から事実上解放された取次系アダルト雑誌は、その後、セーラー服を着たモデルたちを当たり前のように表紙や誌面に登場させる。

メジャーでは、1980年代半ば「おニャン子クラブ」の一大ブームがあり、男性たちのセーラー服に対する需要はますます高まっていった。また、ヌードモデルの若年化と質が向上したことで、セーラー服を着たモデルにまったく違和感がないことも、セーラー服需要が高まった要因のひとつだったと思う。

そんな動きを受けてか、1990年代になるとブルセラブームが到来する。主役はモデルではなくて素人娘たちだ。大都市にはブルセラショップなるものが乱立した。

ブルセラショップについて簡単に説明すると、女子中高生が着用していた制服やブルマが主力商品だった。女子中高生がはき古したパンツや唾、それに加えて、女子中高生出演のオリジナルビデオが売られている店も少なくなかった。

驚くべきは、ブルセラショップに制服やパンツを売りにくるのはみな本物の女子中高生たちだったということ。ちなみに、ほぼ同時期にテレクラも隆盛を極めている。

援助交際が社会問題化するのはもう少し後の話だが、女子中高生たちがエロの現場に積極的に関与してきた現象は、昭和のころには考えられなかっただろう。

しかし、2000年代以降になると、セーラー服の需要は相対的に下がってきた印象が強い。セーラー服がエロ目線で見られ過ぎたことの反動とは思わないが、女子中高生の制服という意味では、かたちが同じでリボンとラインの色くらいしか変化をつけられないセーラー服よりも、いろいろな組み合わせが可能なブレザー制服のほうが、女子に人気だと聞く。

加えて、2000年代に国民的アイドルとなったAKB48の影響も大きいかもしれない。彼女たちがセーラー服姿で歌う姿を想像してみたが、「おニャン子クラブ」現体験がある私は、良質なコピーのように見えてしまい新しさを感じない。

つまり、セーラー服は令和のいま多少古臭い印象が拭えない。

以上、駆け足ではあったが、セーラー服がエロメディアでどう扱われてきたかを中心にみてきた。

昭和生まれ昭和育ちの私は、「女子の制服=セーラー服」というのが当たり前のように頭のなかにある。薬師丸ひろ子主演の大ヒット映画「セーラー服と機関銃」、中山美穂主演の人気ドラマ「セーラー服反逆同盟」、人気シリーズの「スケバン刑事」もみんなセーラー服だった。

ブルマが消え、セーラー服が古臭くなってしまったことを寂しく思う一方で、もちろんそれらの復活を望んでいる。